La Línea P

Publicado: 12 06 2008

LA LÍNEA P

La última línea defensiva en Europa

La última línea defensiva en Europa

Tras finalizar la Guerra Civil Española, el gobierno del general Franco decide construir una gran barrera defensiva en los Pirineos, en algunos casos muy similar a las existentes en el resto del continente. Esta barrera iría desde el Mediterráneo hasta el Cantábrico, aproximadamente 500 km de asentamientos fortificados. Su nombre con toda seguridad proviene de la inicial de Pirineos.

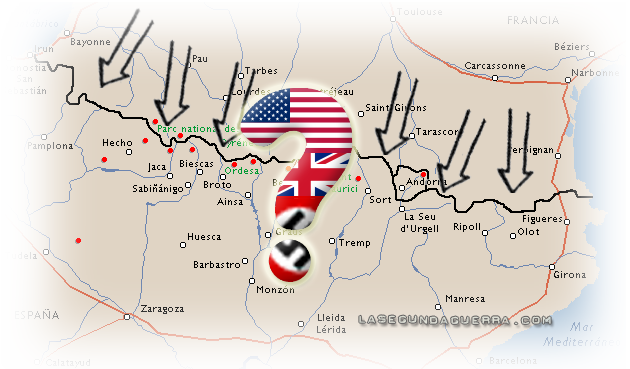

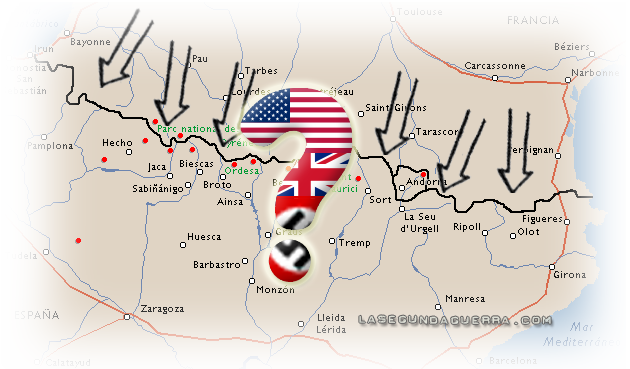

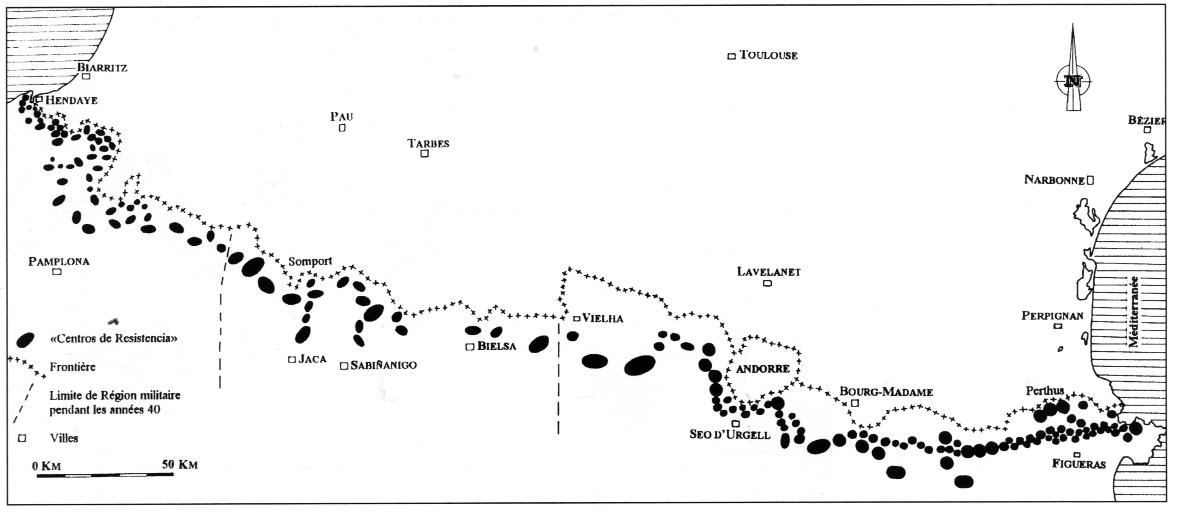

Mapa con los distintos posicionamientos defensivos

Mapa con los distintos posicionamientos defensivos

El fantasma de una invasión desde Francia estuvo presente en la mente de Franco casi desde el mismo momento en que finalizó el conflicto. José Manuel Clúa, historiador que ha estudiado la Línea P en Aragón, explica que en septiembre de 1940 ya existían unos primeros planes para fortificar los Pirineos Orientales.

El objetivo era impermeabilizar los pasos fronterizos para evitar un posible ataque que tuviera como finalidad restaurar la República. Pero pocos meses más tarde, en plena Segunda Guerra Mundial, los acontecimientos internacionales dieron un giro. “En la entrevista que mantuvieron en Hendaya Franco y Hitler -explica Lluís Esteva-, este último le contó los planes alemanes para invadir la Unión Soviética para 1941. En ese momento, Franco pensó que la apertura de ese frente podía llevar a los alemanes a la derrota y empezó a prepararse para una Francia liberada y en poder de los aliados, que pudiera convertirse en una plataforma para una invasión sobre España”.

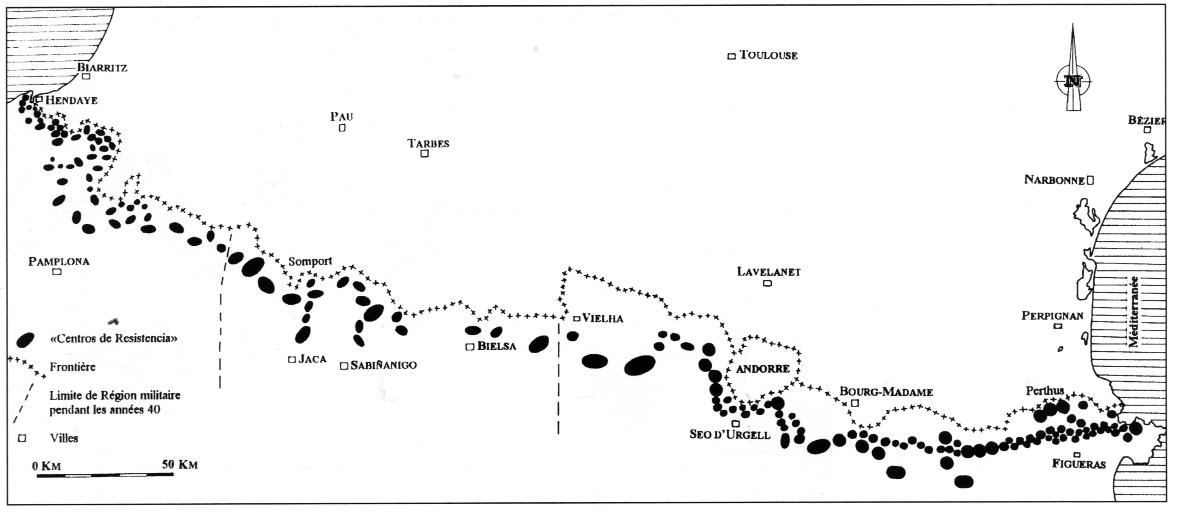

Búnker en Santa Elena, Biescas (Huesca)

Búnker en Santa Elena, Biescas (Huesca)

Nido ametralladora en La Guingueta, Lérida

Nido ametralladora en La Guingueta, Lérida

Entre junio de 1939 y junio de 1940 se construyó un notable conjunto de fortificaciones, que en el caso de los Pirineos occidentales (Guipúzcoa y Navarra) recibieron la denominación de \"Fortificación Vallespín\", ya que fue este coronel, destinado en San Sebastián, quien las diseñó. Paralizada su construcción en 1940, se siguieron construyendo las carreteras a ella vinculadas, a la espera de que en 1944 comenzara la construcción de la "Línea P\", en la que se integraron parcialmente las fortificaciones.

El comienzo fue en el otoño de 1944, pero los planos y demás documentación ya estaban listos en 1943. Para su construcción se movilizaron grandes cantidades de medios y hombres (esencialmente soldados de reemplazo). La obra fue confiada a las antiguas regiones militares que hacían frontera con el país vecino. La IV (Cataluña), V (Aragón) y VI (Navarra / País Vasco).

La línea estaba dividida en Sectores, y éstos a su vez en Centros de Resistencia o C.R. (también se llaman Núcleo de Resistencia o N.R.), que englobaban gran cantidad de asentamientos. En Cataluña nada menos que 100 Núcleos de Resistencia y en Navarra/País Vasco, 56.

En el caso de Aragón existen 20 Centros de Resistencia, numerados del 101 al 120 y cubriendo todo el Pirineo aragonés (desde el valle de Zuriza hasta la frontera con Lérida). Es la región que posee menos densidad de Núcleos, debido probablemente a que en muchas partes las montañas superan los 2.500 metros sobre el nivel del mar, lo que de por sí las hacen inaccesibles.

Troneras de un búnker cerca del nacimiento del río Baztán (Navarra)

Troneras de un búnker cerca del nacimiento del río Baztán (Navarra)

Centro de resistencia 113, en una cumbre cerca de Canfranc (Aragón)

Centro de resistencia 113, en una cumbre cerca de Canfranc (Aragón)

Construcción y composición de la línea y asentamientos

Para realizar los trabajos de fortificación, se elegía un centro de operaciones dentro de cada zona que fortificar. En el caso del Valle del río Aragón se eligió la estación de ferrocarril de Canfranc, por encontrarse en un punto central. En este lugar se realizaban los trabajos de carpintería y almacenaje del material de construcción, a la vez que servía de alojamiento a los soldados que trabajaban. Desde este punto se llevaba todo hasta los lugares a construir, en muchos casos parte del transporte se realizaba en mulos, llegando a tardar hasta seis horas en llegar a su destino.

El plan originario era que cada lugar construido se rodease de unas trincheras comunicadas entre sí y situar en cada extremo un pozo de tirador; todo el conjunto estaría rodeado por una alambrada. Ni estos pozos ni las alambradas nunca se llegaron a construir, y no pasaron de ser un proyecto en los planos de cada asentamiento. Cabe decir que las alambradas y las puertas blindadas que cerraban estos asentamientos permanecieron almacenadas en Figueras (Gerona), Pamplona (Navarra) y Jaca (Huesca).

Aún sin haber sido terminada esta gran obra se han sucedido a lo largo de años varias prospecciones para comprobar el estado en que se encontraban los asentamientos. Las últimas comprobaciones de estas fortificaciones en el valle del río Aragón datan de finales de los años ochenta.

Cada Núcleo de Resistencia poseía gran cantidad de asentamientos agrupados en P.A. (Puntos de Apoyo), y éstos a su vez en Elementos y ellos en Subelementos. Los asentamientos construidos alojarían las siguientes armas:

Se pueden reconocer cinco tipos diferentes de asentamientos:

Asentamientos de observación o de mando

Situados en las cotas más elevadas, ya que desde ellas se tiene una panorámica sobre todo el conjunto o de buena parte de él.

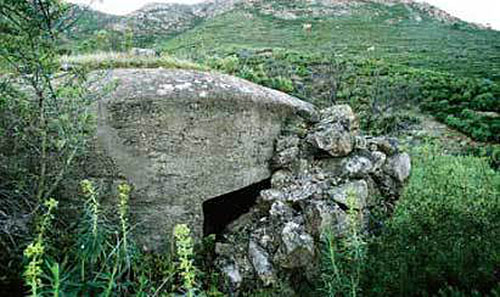

Asentamientos de combate

Son los más numerosos. En ellos podrían alojar fusiles ametralladores o ametralladoras. Prácticamente la mayoría están casi enterrados y cubiertos de hierba o rocas del lugar, creando con ello un perfecto camuflaje. Cubrían por sus mirillas (algunos poseían hasta dos) un sector de tiro fijo. El espacio interior es de aproximadamente 4 m². En los proyectos, cada asentamiento tenía a su alrededor varios pozos de tirador unidos mediante túneles o trincheras.

Asentamientos de artillería

Los más grandes, ya que tenían que alojar un cañón antitanque o uno de infantería. Situados en puntos muy estratégicos para batir especialmente las carreteras.

Asentamientos a cielo abierto

Estos comprendían las ametralladoras antiaéreas o a los morteros de 81 y 50 mm. Generalmente se encuentran en las partes más elevadas, para de esta forma tener más cobertura de fuego.

Abrigos

Excavados en la propia roca de los escarpados de cada N.R., servirían para dar cobijo a la tropa destinada o a almacenamiento de municiones y víveres.

La distribución de todo el conjunto está muy estudiada, pues están distribuidos de una forma escalonada desde las cumbres del Núcleo hasta la propia carretera.

Entre 1944, año en que los aliados liberaron Francia, y 1946, cuando el país vecino cerró sus fronteras con España, se produjo el mayor empuje a la construcción del complejo. En ese último año, la ONU investigó si en los Pirineos se estaba construyendo una estructura de carácter ofensivo, lo que, finalmente, fue descartado por los técnicos de las Naciones Unidas que inspeccionaron parcialmente la zona. Manel Pujol recuerda la visita que los inspectores ONU realizaron a Camprodon. Explica que sólo pudieron quedarse en el pueblo “los soldados que tenían traje de paisano”, mientras que al resto de la tropa “la ocultaron en la montaña de Sant Antoni, donde sólo se podía llegar tras una larga caminata” durante el tiempo que los representantes de las Naciones Unidas hicieron la visita. También explica Pujol que, para que pasara inadvertido a la vista de los inspectores internacionales, “camuflaron uno de los fortines colocando delante un gran letrero en el que se podía leer “Hotel Rovira’”. Dos años después, la frontera se reabría y empezaba a quedar claro que los aliados preferían una España franquista que una Península que pudiera caer en la órbita de los países comunistas. Los países occidentales dejaron de pensar en la idea de invadir la Península.

Búnker para cañón anticarro en El Port de la Selva. Girona

Búnker para cañón anticarro en El Port de la Selva. Girona

Búnker entre colinas cerca de Garriguella, en el Empordà. Cataluña

Búnker entre colinas cerca de Garriguella, en el Empordà. Cataluña

Ante el nuevo estado de cosas, el ritmo de construcción de búnkers comenzó a ralentizarse hacia 1948. La gran fortificación fue perdiendo sentido y a principios de los 50 empezó a ser abandonada, especialmente con motivo del acuerdo entre Franco y Eisenhower, de 1953. Cientos de puertas blindadas y kilómetros de alambradas quedaron almacenados durante décadas en los depósitos de Jaca, Figueres y Pamplona. Hoy hay quien dice que la mayoría de ellas acabó en el Sahara a principios de los años 70. En cuanto a los búnkers y los fortines, simplemente cayeron en el olvido, aunque en 1969 el ejército realizó un inventario y revisión completa y todavía a principios de los años 80 se llevó a cabo otra inspección, aunque menos minuciosa.

Los bunkers siguen hoy en pie, escondidos unos entre la vegetación, otros imponentes, pero de su función ya no se acuerda casi nadie, sólo quienes tienen la edad suficiente para recordar su construcción o los que han investigado el proyecto. Un proyecto tan colosal como inútil.

La Estación de Ferrocarril de Canfranc, centro neurálgico de la Línea P

Estación de Ferrocarril de Canfranc

La construcción de la Estación Internacional de Canfranc, es consecuencia de la existencia de un proyecto que pretendía crear un paso fronterizo por los Pirineos entre España y Francia, mediante el túnel de Somport. A consecuencia de ello fue necesario crear un ferrocarril entre Jaca y Canfranc y la construcción del túnel de Somport.

Estación de Ferrocarril de Canfranc

La construcción de la Estación Internacional de Canfranc, es consecuencia de la existencia de un proyecto que pretendía crear un paso fronterizo por los Pirineos entre España y Francia, mediante el túnel de Somport. A consecuencia de ello fue necesario crear un ferrocarril entre Jaca y Canfranc y la construcción del túnel de Somport.

Entre 1900 y 1910 las compañías el Norte de España y el Midi francés, crearon el proyecto, que comenzó a construirse en el 1915, después de la Primera Guerra Mundial, finalizándose en el año 1925. La Estación Internacional de Canfranc fue inaugurada por el monarca español Alfonso XIII. Comenzó a funcionar en el año 1928 aunque desde la década de 1940 no se usa como estación.

El túnel en su vertiente española comenzó a construirse en el año 1908 y fue en 1914 cuando finalizaron las obras. Como bien hemos dicho arriba, no fue hasta el año 1928 cuando empezó a funcionar el ferrocarril. Culpa de ello fue la I Guerra Mundial en la que Francia se vió implicada y por ello paralizadas las obras del lado francés.

Del túnel sabemos que cuenta con una longitud total de 7.875 metros, de los que 3.805 fueron excavados por España. La anchura del túnel en los arranques de la bóveda es de 5,20 metros y la altura de 3,10 metros en los estribos. La perforación de la mitad de la infraestructura costó a España nueve millones de las antiguas pesetas de la época, pero el coste del lado francés superó esta cifra.

En este punto, se pensó volar el túnel, único acceso por tren a Francia por esta zona. Finalmente se decidió emplazar una pieza de artillería apuntando hacia la boca del túnel.

Boca del Túnel de Somport visto desde la Estación de Canfranc

Boca del Túnel de Somport visto desde la Estación de Canfranc

¿Un patrimonio que proteger?

Hoy por hoy esta gran línea defensiva no tiene razón de ser, si es que la tuvo en algún momento. Ha estado olvidada desde hace más de cincuenta años, muchas personas conocen los asentamientos puesto que los han podido contemplar en sus excursiones al monte, pero en ningún momento se podían imaginar lo que estas construcciones representaban y la gran cantidad que había.

Esta magna obra se construyó en terrenos privados, por lo que puede plantear problemas a la hora de recuperar o restaurar algunos de estos lugares.

No obstante estas construcciones son parte ya de nuestro patrimonio e historia y no podemos ignorarlas. Es más que probable que muchas de ellas no se recuperen, por estar en lugares casi inaccesibles o se encuentren prácticamente enterradas, pero el resto sí se podrían recuperar.

En nuestros valles lo tenemos realmente fácil, ya que muchos se encuentran en pistas accesibles o a pie de carretera. Como ejemplo tenemos el conocido paseo de los melancólicos de Canfranc, que corresponde al NR 111 ARAÑONES.

Al comienzo de este paseo, por la central eléctrica nos encontramos algunos de estos asentamientos. ¿Por qué no colocar unos paneles explicativos con lo que representan y acondicionar alguno de ellos simulando cómo podría haber estado ocupado? Esto sería una excusa más para realizar este magnífico paseo o visitar Canfranc.

Lo mismo ocurre en el NR 113 descrito anteriormente. Dejando el vehículo en el puente del Ruso y siguiendo el curso del río, se puede ir andando 158 contemplando algunos de estos asentamientos, por ello se podría señalizar un pequeño recorrido, al igual que en el puente de Santa Cristina, zona que bien acondicionada sería una buena excusa para acceder en verano a la estación de Candanchú y visitar los restos del antiguo hospital con los asentamientos a pie de carretera.

En el NR 101 BENASQUE dos de las obras se sitúan sobre la senda que era el antiguo camino. Hoy en día esta senda es muy frecuentada por excursionistas, sobre todo en periodo estival. Estaría bien la señalización, limpieza y desbroce de estas obras para que pudieran servir de refugio a los excursionistas en caso de inclemencias del tiempo. Las otras por su proximidad se podrían también señalar y de esta forma hacer un pequeño circuito senderista que se complementaría con el observatorio y los depósitos de víveres-municiones. Se daría a conocer un patrimonio existente y olvidado por todos que aumentaría aún más si cabe el atractivo turístico de la zona.

Creo que está principalmente en los organismos oficiales y sobre todo en las personas amantes y preocupadas por nuestra historia el que se llegue a conservar lo mejor posible esta magna obra.

El resurgir de la Línea P con fines turísticos

Actualmente la línea defensiva se encuentra en un lamentable estado de deterioro, motivado por un total olvido y abandono durante años. En algunas localidades se han puesto en marcha iniciativas de toda índole, con la finalidad de llamar la atención de las autoridades para que financien la restauración de este patrimonio, con la finalidad de que sean visitables y por tanto, deje de ser un hecho aislado y desconocido por la gran mayoría de la población. Algunas de estas iniciativas puestas en marcha ya están dando sus frutos, como en Canfranc, donde la Línea P está despertando del sueño que venía durmiendo desde los años 50 del pasado siglo, cuando miles de instalaciones defensivas ocultas y bajo tierra se abandonaron.

Los trabajos para sacarlos a la luz consisten en eliminar la vegetación y limpiar bien las infraestructuras por dentro y por fuera, para dejarlas visitables y se habilitan unos itinerarios de acceso para poder visitar todos, ya que la idea es crear una especie de sendero interpretativo. “Para esa labor didáctica, la cercanía que tienen las fortificaciones unas de otras, viene muy bien”, comenta el director.

Mapa con los distintos posicionamientos defensivos

Mapa con los distintos posicionamientos defensivosEl fantasma de una invasión desde Francia estuvo presente en la mente de Franco casi desde el mismo momento en que finalizó el conflicto. José Manuel Clúa, historiador que ha estudiado la Línea P en Aragón, explica que en septiembre de 1940 ya existían unos primeros planes para fortificar los Pirineos Orientales.

El objetivo era impermeabilizar los pasos fronterizos para evitar un posible ataque que tuviera como finalidad restaurar la República. Pero pocos meses más tarde, en plena Segunda Guerra Mundial, los acontecimientos internacionales dieron un giro. “En la entrevista que mantuvieron en Hendaya Franco y Hitler -explica Lluís Esteva-, este último le contó los planes alemanes para invadir la Unión Soviética para 1941. En ese momento, Franco pensó que la apertura de ese frente podía llevar a los alemanes a la derrota y empezó a prepararse para una Francia liberada y en poder de los aliados, que pudiera convertirse en una plataforma para una invasión sobre España”.

Búnker en Santa Elena, Biescas (Huesca)

Búnker en Santa Elena, Biescas (Huesca)

Nido ametralladora en La Guingueta, Lérida

Nido ametralladora en La Guingueta, LéridaEntre junio de 1939 y junio de 1940 se construyó un notable conjunto de fortificaciones, que en el caso de los Pirineos occidentales (Guipúzcoa y Navarra) recibieron la denominación de \"Fortificación Vallespín\", ya que fue este coronel, destinado en San Sebastián, quien las diseñó. Paralizada su construcción en 1940, se siguieron construyendo las carreteras a ella vinculadas, a la espera de que en 1944 comenzara la construcción de la "Línea P\", en la que se integraron parcialmente las fortificaciones.

El comienzo fue en el otoño de 1944, pero los planos y demás documentación ya estaban listos en 1943. Para su construcción se movilizaron grandes cantidades de medios y hombres (esencialmente soldados de reemplazo). La obra fue confiada a las antiguas regiones militares que hacían frontera con el país vecino. La IV (Cataluña), V (Aragón) y VI (Navarra / País Vasco).

La línea estaba dividida en Sectores, y éstos a su vez en Centros de Resistencia o C.R. (también se llaman Núcleo de Resistencia o N.R.), que englobaban gran cantidad de asentamientos. En Cataluña nada menos que 100 Núcleos de Resistencia y en Navarra/País Vasco, 56.

En el caso de Aragón existen 20 Centros de Resistencia, numerados del 101 al 120 y cubriendo todo el Pirineo aragonés (desde el valle de Zuriza hasta la frontera con Lérida). Es la región que posee menos densidad de Núcleos, debido probablemente a que en muchas partes las montañas superan los 2.500 metros sobre el nivel del mar, lo que de por sí las hacen inaccesibles.

Troneras de un búnker cerca del nacimiento del río Baztán (Navarra)

Troneras de un búnker cerca del nacimiento del río Baztán (Navarra)

Centro de resistencia 113, en una cumbre cerca de Canfranc (Aragón)

Centro de resistencia 113, en una cumbre cerca de Canfranc (Aragón)Construcción y composición de la línea y asentamientos

Para realizar los trabajos de fortificación, se elegía un centro de operaciones dentro de cada zona que fortificar. En el caso del Valle del río Aragón se eligió la estación de ferrocarril de Canfranc, por encontrarse en un punto central. En este lugar se realizaban los trabajos de carpintería y almacenaje del material de construcción, a la vez que servía de alojamiento a los soldados que trabajaban. Desde este punto se llevaba todo hasta los lugares a construir, en muchos casos parte del transporte se realizaba en mulos, llegando a tardar hasta seis horas en llegar a su destino.

El plan originario era que cada lugar construido se rodease de unas trincheras comunicadas entre sí y situar en cada extremo un pozo de tirador; todo el conjunto estaría rodeado por una alambrada. Ni estos pozos ni las alambradas nunca se llegaron a construir, y no pasaron de ser un proyecto en los planos de cada asentamiento. Cabe decir que las alambradas y las puertas blindadas que cerraban estos asentamientos permanecieron almacenadas en Figueras (Gerona), Pamplona (Navarra) y Jaca (Huesca).

Aún sin haber sido terminada esta gran obra se han sucedido a lo largo de años varias prospecciones para comprobar el estado en que se encontraban los asentamientos. Las últimas comprobaciones de estas fortificaciones en el valle del río Aragón datan de finales de los años ochenta.

Cada Núcleo de Resistencia poseía gran cantidad de asentamientos agrupados en P.A. (Puntos de Apoyo), y éstos a su vez en Elementos y ellos en Subelementos. Los asentamientos construidos alojarían las siguientes armas:

- Fusil ametrallador

- Ametralladora

- Cañón antitanque

- Cañón de Infantería

- Ametralladora antiaérea

- Mortero de 81 mm

- Mortero de 50 mm

Se pueden reconocer cinco tipos diferentes de asentamientos:

Asentamientos de observación o de mando

Situados en las cotas más elevadas, ya que desde ellas se tiene una panorámica sobre todo el conjunto o de buena parte de él.

Asentamientos de combate

Son los más numerosos. En ellos podrían alojar fusiles ametralladores o ametralladoras. Prácticamente la mayoría están casi enterrados y cubiertos de hierba o rocas del lugar, creando con ello un perfecto camuflaje. Cubrían por sus mirillas (algunos poseían hasta dos) un sector de tiro fijo. El espacio interior es de aproximadamente 4 m². En los proyectos, cada asentamiento tenía a su alrededor varios pozos de tirador unidos mediante túneles o trincheras.

Asentamientos de artillería

Los más grandes, ya que tenían que alojar un cañón antitanque o uno de infantería. Situados en puntos muy estratégicos para batir especialmente las carreteras.

Asentamientos a cielo abierto

Estos comprendían las ametralladoras antiaéreas o a los morteros de 81 y 50 mm. Generalmente se encuentran en las partes más elevadas, para de esta forma tener más cobertura de fuego.

Abrigos

Excavados en la propia roca de los escarpados de cada N.R., servirían para dar cobijo a la tropa destinada o a almacenamiento de municiones y víveres.

La distribución de todo el conjunto está muy estudiada, pues están distribuidos de una forma escalonada desde las cumbres del Núcleo hasta la propia carretera.

Entre 1944, año en que los aliados liberaron Francia, y 1946, cuando el país vecino cerró sus fronteras con España, se produjo el mayor empuje a la construcción del complejo. En ese último año, la ONU investigó si en los Pirineos se estaba construyendo una estructura de carácter ofensivo, lo que, finalmente, fue descartado por los técnicos de las Naciones Unidas que inspeccionaron parcialmente la zona. Manel Pujol recuerda la visita que los inspectores ONU realizaron a Camprodon. Explica que sólo pudieron quedarse en el pueblo “los soldados que tenían traje de paisano”, mientras que al resto de la tropa “la ocultaron en la montaña de Sant Antoni, donde sólo se podía llegar tras una larga caminata” durante el tiempo que los representantes de las Naciones Unidas hicieron la visita. También explica Pujol que, para que pasara inadvertido a la vista de los inspectores internacionales, “camuflaron uno de los fortines colocando delante un gran letrero en el que se podía leer “Hotel Rovira’”. Dos años después, la frontera se reabría y empezaba a quedar claro que los aliados preferían una España franquista que una Península que pudiera caer en la órbita de los países comunistas. Los países occidentales dejaron de pensar en la idea de invadir la Península.

Búnker para cañón anticarro en El Port de la Selva. Girona

Búnker para cañón anticarro en El Port de la Selva. Girona

Búnker entre colinas cerca de Garriguella, en el Empordà. Cataluña

Búnker entre colinas cerca de Garriguella, en el Empordà. CataluñaAnte el nuevo estado de cosas, el ritmo de construcción de búnkers comenzó a ralentizarse hacia 1948. La gran fortificación fue perdiendo sentido y a principios de los 50 empezó a ser abandonada, especialmente con motivo del acuerdo entre Franco y Eisenhower, de 1953. Cientos de puertas blindadas y kilómetros de alambradas quedaron almacenados durante décadas en los depósitos de Jaca, Figueres y Pamplona. Hoy hay quien dice que la mayoría de ellas acabó en el Sahara a principios de los años 70. En cuanto a los búnkers y los fortines, simplemente cayeron en el olvido, aunque en 1969 el ejército realizó un inventario y revisión completa y todavía a principios de los años 80 se llevó a cabo otra inspección, aunque menos minuciosa.

Los bunkers siguen hoy en pie, escondidos unos entre la vegetación, otros imponentes, pero de su función ya no se acuerda casi nadie, sólo quienes tienen la edad suficiente para recordar su construcción o los que han investigado el proyecto. Un proyecto tan colosal como inútil.

La Estación de Ferrocarril de Canfranc, centro neurálgico de la Línea P

Estación de Ferrocarril de Canfranc

Estación de Ferrocarril de CanfrancEntre 1900 y 1910 las compañías el Norte de España y el Midi francés, crearon el proyecto, que comenzó a construirse en el 1915, después de la Primera Guerra Mundial, finalizándose en el año 1925. La Estación Internacional de Canfranc fue inaugurada por el monarca español Alfonso XIII. Comenzó a funcionar en el año 1928 aunque desde la década de 1940 no se usa como estación.

El túnel en su vertiente española comenzó a construirse en el año 1908 y fue en 1914 cuando finalizaron las obras. Como bien hemos dicho arriba, no fue hasta el año 1928 cuando empezó a funcionar el ferrocarril. Culpa de ello fue la I Guerra Mundial en la que Francia se vió implicada y por ello paralizadas las obras del lado francés.

Del túnel sabemos que cuenta con una longitud total de 7.875 metros, de los que 3.805 fueron excavados por España. La anchura del túnel en los arranques de la bóveda es de 5,20 metros y la altura de 3,10 metros en los estribos. La perforación de la mitad de la infraestructura costó a España nueve millones de las antiguas pesetas de la época, pero el coste del lado francés superó esta cifra.

En este punto, se pensó volar el túnel, único acceso por tren a Francia por esta zona. Finalmente se decidió emplazar una pieza de artillería apuntando hacia la boca del túnel.

Boca del Túnel de Somport visto desde la Estación de Canfranc

Boca del Túnel de Somport visto desde la Estación de Canfranc¿Un patrimonio que proteger?

Hoy por hoy esta gran línea defensiva no tiene razón de ser, si es que la tuvo en algún momento. Ha estado olvidada desde hace más de cincuenta años, muchas personas conocen los asentamientos puesto que los han podido contemplar en sus excursiones al monte, pero en ningún momento se podían imaginar lo que estas construcciones representaban y la gran cantidad que había.

Esta magna obra se construyó en terrenos privados, por lo que puede plantear problemas a la hora de recuperar o restaurar algunos de estos lugares.

No obstante estas construcciones son parte ya de nuestro patrimonio e historia y no podemos ignorarlas. Es más que probable que muchas de ellas no se recuperen, por estar en lugares casi inaccesibles o se encuentren prácticamente enterradas, pero el resto sí se podrían recuperar.

En nuestros valles lo tenemos realmente fácil, ya que muchos se encuentran en pistas accesibles o a pie de carretera. Como ejemplo tenemos el conocido paseo de los melancólicos de Canfranc, que corresponde al NR 111 ARAÑONES.

Al comienzo de este paseo, por la central eléctrica nos encontramos algunos de estos asentamientos. ¿Por qué no colocar unos paneles explicativos con lo que representan y acondicionar alguno de ellos simulando cómo podría haber estado ocupado? Esto sería una excusa más para realizar este magnífico paseo o visitar Canfranc.

Lo mismo ocurre en el NR 113 descrito anteriormente. Dejando el vehículo en el puente del Ruso y siguiendo el curso del río, se puede ir andando 158 contemplando algunos de estos asentamientos, por ello se podría señalizar un pequeño recorrido, al igual que en el puente de Santa Cristina, zona que bien acondicionada sería una buena excusa para acceder en verano a la estación de Candanchú y visitar los restos del antiguo hospital con los asentamientos a pie de carretera.

En el NR 101 BENASQUE dos de las obras se sitúan sobre la senda que era el antiguo camino. Hoy en día esta senda es muy frecuentada por excursionistas, sobre todo en periodo estival. Estaría bien la señalización, limpieza y desbroce de estas obras para que pudieran servir de refugio a los excursionistas en caso de inclemencias del tiempo. Las otras por su proximidad se podrían también señalar y de esta forma hacer un pequeño circuito senderista que se complementaría con el observatorio y los depósitos de víveres-municiones. Se daría a conocer un patrimonio existente y olvidado por todos que aumentaría aún más si cabe el atractivo turístico de la zona.

Creo que está principalmente en los organismos oficiales y sobre todo en las personas amantes y preocupadas por nuestra historia el que se llegue a conservar lo mejor posible esta magna obra.

El resurgir de la Línea P con fines turísticos

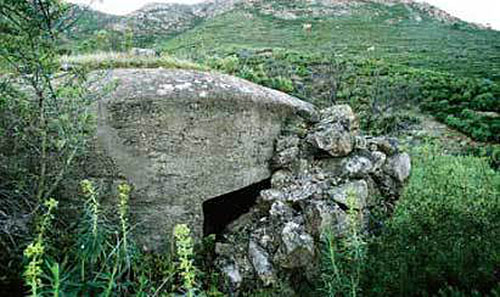

Actualmente la línea defensiva se encuentra en un lamentable estado de deterioro, motivado por un total olvido y abandono durante años. En algunas localidades se han puesto en marcha iniciativas de toda índole, con la finalidad de llamar la atención de las autoridades para que financien la restauración de este patrimonio, con la finalidad de que sean visitables y por tanto, deje de ser un hecho aislado y desconocido por la gran mayoría de la población. Algunas de estas iniciativas puestas en marcha ya están dando sus frutos, como en Canfranc, donde la Línea P está despertando del sueño que venía durmiendo desde los años 50 del pasado siglo, cuando miles de instalaciones defensivas ocultas y bajo tierra se abandonaron.

Los trabajos para sacarlos a la luz consisten en eliminar la vegetación y limpiar bien las infraestructuras por dentro y por fuera, para dejarlas visitables y se habilitan unos itinerarios de acceso para poder visitar todos, ya que la idea es crear una especie de sendero interpretativo. “Para esa labor didáctica, la cercanía que tienen las fortificaciones unas de otras, viene muy bien”, comenta el director.

Elemento fortificado C1, que será empleado como refugio de caminantes

Elemento fortificado C1, que será empleado como refugio de caminantesVídeo

Fuentes:

jonkepa.wordpress.com

pirineodigital.com

magazinedigital.com

ingeba.org

loslugaresolvidados.blogspot.com

es.wikipedia.org

espele.net

tejiendoelmundo.wordpress.com

Bibliografía

CLÚA MÉNDEZ José Manuel, Cuando Franco fortificó los Pirineos; La Línea P en Aragón.

Introducción, La Jacetania, Editorial Katia, Zaragoza, 2004.

Cuando Franco fortificó los Pirineos; La Línea P en Aragón. La Ribagorza y Sobrarbe,

Editorial Katia, Zaragoza, 2007.

Imágenes:

jonkepa.wordpress.com

magazinedigital.com

pirineodigital.com

loslugaresolvidados.blogspot.com

espele.net

tejiendoelmundo.wordpress.com