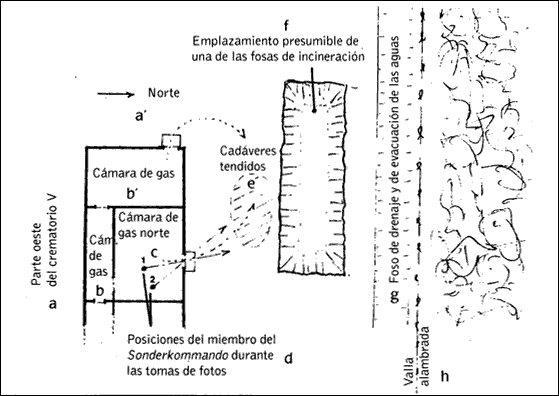

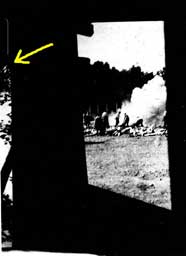

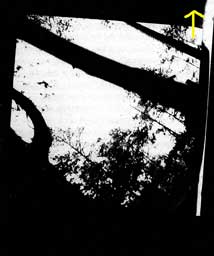

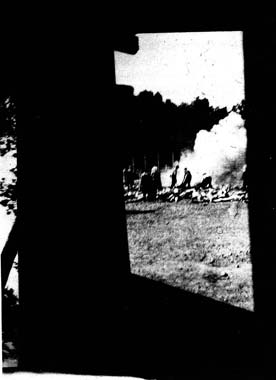

En la primera secuencia (negativos 277 y 278) Alex logró fotografiar a sus compañeros mientras procedían una vez más de forma obligada (y contra su voluntad) a la quema de cadáveres gaseados. En la segunda secuencia (negativos 282 y 283), ya captada desde el exterior de la cámara de gas –en lo que se puede interpretar como la huida precipitada del fotógrafo por la inclinación y borrosidad que puede observarse en los encuadres fotográficos–, se ve a un grupo de mujeres desnudas caminar hacia la cámara de gas.

Alex (miembro del Sonderkommando en Auschwitz). Incineración de cuerpos gaseados en fosas al aire libre, delante de la cámara de gas del crematorio V de Auschwitz, agosto de 1944. Oswiecim, Museo de Auschwitz-Birkenau (negativo 277)

Alex (miembro del Sonderkommando en Auschwitz). Incineración de cuerpos gaseados en fosas al aire libre, delante de la cámara de gas del crematorio V de Auschwitz, agosto de 1944. Oswiecim, Museo de Auschwitz-Birkenau (negativo 277)

Alex (miembro del Sonderkommando en Auschwitz). Incineración de cuerpos gaseados en fosas al aire libre, delante de la cámara de gas del crematorio V de Auschwitz, agosto de 1944. Oswiecim, Museo de Auschwitz-Birkenau (negativo 278)

Alex (miembro del Sonderkommando en Auschwitz). Incineración de cuerpos gaseados en fosas al aire libre, delante de la cámara de gas del crematorio V de Auschwitz, agosto de 1944. Oswiecim, Museo de Auschwitz-Birkenau (negativo 278) Alex (miembro del Sonderkommando en Auschwitz). Mujeres empujadas hacia la cámara de gas del crematorio V de Auschwitz, agosto de 1944. Oswiecim, Museo de Auschwitz-Birkenau (negativo 282)

Alex (miembro del Sonderkommando en Auschwitz). Mujeres empujadas hacia la cámara de gas del crematorio V de Auschwitz, agosto de 1944. Oswiecim, Museo de Auschwitz-Birkenau (negativo 282)

Alex (miembro del Sonderkommando en Auschwitz). Mujeres empujadas hacia la cámara de gas del crematorio V de Auschwitz, agosto de 1944. Oswiecim, Museo de Auschwitz-Birkenau (negativo 283)

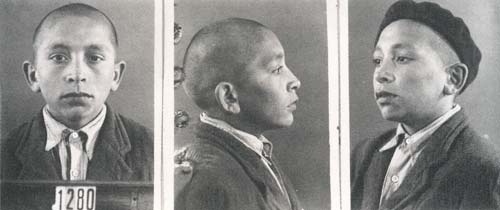

Alex (miembro del Sonderkommando en Auschwitz). Mujeres empujadas hacia la cámara de gas del crematorio V de Auschwitz, agosto de 1944. Oswiecim, Museo de Auschwitz-Birkenau (negativo 283) Sistema de identificación individual de preso, utilizado en los campos nazis. Preso gitano no identificado de Buchenwald, 1943-1945. Archivo Angéli

Sistema de identificación individual de preso, utilizado en los campos nazis. Preso gitano no identificado de Buchenwald, 1943-1945. Archivo Angéli

Fotografías del servicio de identificación de Buchenwald. El número de la frente, corresponde con el número del registro del crematorio, 1943-1944. Extraído del libro: Memòria dels camps

Fotografías del servicio de identificación de Buchenwald. El número de la frente, corresponde con el número del registro del crematorio, 1943-1944. Extraído del libro: Memòria dels campsDe esta forma, las cuatro fotografías del Sonderkommando incorporan de forma contundente el tema no fotografiado oficialmente en Auschwitz: el del exterminio, además de introducir otro elemento oculto: la propia experiencia personal de unos hombres rodeados de muerte y destrucción. En este caso, el fotógrafo se vio obligado a esconderse para hacer las tomas y, en segundo lugar, a huir para no ser descubierto.

El marco negro del negativo 277 describe con claridad la clandestinidad con la que el fotógrafo está realizando las fotografías. Y la negrura del negativo 283 se va a referir a la huída del fotógrafo, justamente en ese momento terrible en el que los cuerpos desnudos de las mujeres que caminan hacia la cámara de gas se entrevén tras la masa negra del bosque.

Para valorar adecuadamente las fotografías del Sonderkommando, hay que tener en cuenta de que son sólo una parte de otras imágenes que se han podido conservar de los campos de exterminio y de los de concentración. En este sentido, hay que señalar que, a pesar de la destrucción masiva de fotografías ordenada por los nazis, se han recuperado valiosísimas imágenes sobre los experimentos execrables llevados a cabo con los presos y, asimismo, hay que considerar las innumerables fotografías que se conservan de la liberación de los campos que dan prueba fehaciente de la realidad de la Shoah.

Algunos prisioneros perdían la vida al someterles a experimentos de despresurización

Algunos prisioneros perdían la vida al someterles a experimentos de despresurización

Otros prisioneros sufrieron importantes deformaciones y mutilaciones a consecuencia de los experimentos nazis

Otros prisioneros sufrieron importantes deformaciones y mutilaciones a consecuencia de los experimentos nazisPor no hablar de los numerosos testimonios de supervivientes que han dado prueba fehaciente ofreciendo datos precisos, fechas y detalles de todo tipo que dejan claro que la credibilidad de su experiencia terrible en los campos de la muerte no debe ponerse en ningún momento bajo sospecha sino se quiere atentar directamente contra la verdad.6 Por citar sólo algún ejemplo conocido, ya que la lista de víctimas es interminable, se podrían mencionar los testimonios conmovedores de Primo Levy por haber legado un alto grado de reflexión ética y crítica sobre todos estos acontecimientos que a él (como a tantos otros) le tocó vivir en carne propia.

También hay que tener en consideración el testimonio obligadamente silencioso de los testigos que nunca podrán hablar de su experiencia: los muertos, como muy bien plantea Giorgio Agambem: "los «verdaderos» testigos, los «testigos integrales» son los que no han testimoniado ni hubieran podido hacerlo. Son los que «han tocado fondo», los musulmanes, los hundidos".

Fotografiar el crimen contra la humanidad

Según relatan algunos supervivientes, el primer Sonderkommando de Auschwitz fue creado el 4 de julio de 1942. En total, se constituyeron unos doce grupos de Sonderkommando que se fueron sucediendo en el tiempo uno detrás de otro. El grupo nuevo se encargaba de exterminar a los miembros que le habían precedido en ese grupo especial de prisioneros. De esa forma, se llevaban el crimen de los nazis a la tumba. Era muy importante evitar que cualquier miembro del Sonderkommando hablase.

"«Las SS nos repiten a menudo que no dejarán vivo a un solo testigo». Pero, asimismo, el miedo a que el propio testimonio no desapareciera era transmitido al exterior: ¿no corría el riesgo, en efecto, de resultar incomprensible, de ser juzgado como absurdo, inimaginable?" (…) "Fue en la unión de esas dos imposibilidades –la próxima desaparición del testigo, la certera irrepresentabilidad del testimonio– donde surgió la imagen fotográfica".

En las instantáneas fotográficas que realizó el Sonderkommando se reafirman los papeles de la víctima y del testigo, mientras que el del monstruo sufre una transformación importante. Por esa razón, todas las personas sacrificadas que eran consideradas por los nazis como los monstruos a destruir, pasan a ser las víctimas y sus ejecutores los verdaderos monstruos de esta historia siniestra.

Detalle del negativo 278. Incineración de cadáveres. Fotografía tomada por el Sonderkommando desde la cámara de gas

Detalle del negativo 278. Incineración de cadáveres. Fotografía tomada por el Sonderkommando desde la cámara de gas"Alex con la cámara (está sí precaria en su aspecto pero no en su cometido) fue a hacer unas fotografías, pero no unas cualesquiera sino unas imágenes salvadoras; definitivas." (…) "los cuerpos fotográficos que ven en ellas están representando con claridad lo que pasó. En esos cuerpos fotográficos, quedan inscritos con rotundidad dos personajes que se están poniendo en duda con respecto al Holocausto y que son los ya mencionados del testigo y la víctima".10

Pero, además de los cuerpos del testigo y de la víctima, también está inscrito el cuerpo del asesino puesto que la propia clandestinidad del acto fotográfico remite inmediatamente a unos actos ilícitos y censurables. Es decir, el fotógrafo está escondido y se ve obligado a huir porque está fotografiando lo que no debe fotografiar, ya que es una realidad continuamente negada (nadie quiere verla) y ocultada.

El monstruo creado por los nazis se ha convertido, de este modo, a través de estas cuatro fotografías, en una víctima a la que se le niega con la muerte la condición de testigo. Por su parte, el asesino no está en la imagen de forma física pero sí, hay que insistir en ello, el acto clandestino del fotógrafo, la necesidad de esconderse para hacer las fotografías, habla de un asesino que se esconde por detrás de estos hechos.

La cámara de gas, la fosa de incineración y el propio bosque en este caso, es el escenario múltiple del crimen desde el que el fotógrafo consigue no sólo realizar las imágenes sino también clarificar las posiciones reales de cada uno de los personajes que tienen algún protagonismo en este acontecimiento trágico. Y, en el cruce de esos tres espacios fatídicos, el infierno se alzaría como el espacio real y visible de la verdad de Auschwitz.

"¿Arrebatarle una imagen a este infierno?" –se pregunta Didi-Huberman– "Ello parecía doblemente imposible. Imposible por defecto, puesto que los pormenores de las instalaciones estaban camuflados" (…) "se incomunicaba de nuevo escrupulosamente a los miembros del Sonderkommando en una “célula subterránea (y) aislada. Imposible por exceso, porque la visión de esta cadena monstruosa, compleja, parecía sobrepasar cualquier tentativa de registro".11

Uno de los problemas cruciales para poder lograr hacer visible el genocidio era que el papel de testigo y de la víctima coincidía en la misma persona y, un segundo inconveniente, estaba en que el monstruo se separaba de su monstruosidad (justificándola, legitimándola y, por último, encubriéndola). Y, finalmente, hay que tener en cuenta que también se desvinculaba física y visualmente de la atrocidad, para lo cual encargaba a otros que realizaran el crimen. Así nunca estarían físicamente ni en el lugar exacto del crimen ni en las fotografías.

Pero el Sonderkommando “desbarata” en estas cuatro fotografías el teatro nazi porque el asesino está claramente señalado. En tanto en cuanto es el que amenaza la seguridad de Alex y el que hace que el crimen continúe mientras el fotógrafo debe dejar su trabajo documental y devolver la cámara para que las fotos puedan llegar a la resistencia polaca.

Estas fotografías, a la postre, sirven para reforzar un acontecimiento trágico que tuvo efectivamente lugar y son una prueba definitiva de que la Shoah no fue sólo una realidad histórica sino también un acontecimiento con testigos, aunque sistemáticamente eliminados para no dejar huella de un crimen tan atroz.

"El intento de los nazis de disimular sus fechorías en los campos de concentración y exterminio se saldó con un completo fracaso: pocos acontecimientos de la historia contemporánea, ya lo he dicho, están tan bien documentados. Los supervivientes de estos campos se sintieron a menudo investidos de una misión –dar testimonio– y no dejaron de hacerlo" (…) "Todos estos sentimientos son conmovedores y a menudo están, por añadidura, preñados de sentido".

Lee Miller. Buchenwald, 1945

Lee Miller. Buchenwald, 1945Efectivamente, esto es así. La sola existencia de esas imágenes es ya una prueba irrefutable de que el infierno de Auschwitz fue real, de que se imaginó destruir a un pueblo entero y de que esa carnicería se llevó realmente a cabo. En todo caso, habría que decirle a Didi-Huberman que la imagen del infierno es inexacta sólo cuando no tiene nombre, ni una realidad física, ni una imagen, pero no es el caso.

En síntesis, Didi-Huberman coincide en que estas fotografías nos plantean el problema de la verdad y de ahí su propuesta de estudiarlas como imágenes-hechos: "desde esta perspectiva, los clisés de agosto de 1944 son a la vez imágenes de la Shoah en acto –aun cuando sean extremadamente parciales, como lo son en general las imágenes– y un hecho de resistencia histórica que tiene la imagen como envite".

La verdad está siempre del lado de las víctimas y, en ese sentido, las fotografías del Sonderkommando están llenas de víctimas: el fotógrafo, los muertos y todos los demás miembros del equipo especial son todos ellos cuerpos de una verdad que remite directamente al crimen y a la destrucción.

El desprecio a las fotografías del Sonderkommando

"Son cuatro imágenes de una historia, una historia impresentable. Y, siendo así, cuatro imágenes de un hecho cruel que hay que denunciar, ¿Como es posible que haya quien considere que esas imágenes no representan nada? Que no son nada comparable con lo que en esos campos de exterminio llego a pasar. Y, haciendo un juego dialéctico y retórico de gran perversidad (todo hay que decirlo), apelan a lo impresentable e inimaginable y desprecian estos testimonios fotográficos, que son prueba contundente de una verdad histórica."

Auschwitz-Birkenau

Auschwitz-BirkenauEn el primer grupo estaría Georges Didi-Huberman y en el otro algunos autores que se han posicionado en contra de la importancia que él ha concedido a las imágenes, entre los que se encuentran: Gérard Wajcman y Élisabeth Pagnoux. Con estos dos psicoanalistas ha mantenido una dura polémica que ha resumido en su libro Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto.

Tanto Gérard Wajcman como Élisabeth Pagnoux acusan, entre una larga lista de cosas, a Georges Didi-Huberman de mantener una actitud perversa al otorgar tanto valor analítico a las imágenes. Además de culparle de sobreinterpretar las fotografías del Sonderkommando, también le reprochan haber querido usurpar el papel del testigo, argumentando que Auschwitz fue un acontecimiento sin testigos.

Para Didi-Huberman, la raíz del enfrentamiento que mantiene con estos autores tiene que ver con su intento personal por tratar de ir más lejos de la mera ilusión mimética de la imagen y, para lo cual, ha tratado de aproximarse a lo que él denomina su doble régimen de funcionamiento: "visible y visual, detalle y «panorámica», semejanza y desemejanza, antropomorfismo y abstracción, forma e informe, venustidad y atrocidad".

Lo importante a tener en cuenta es que las imágenes del Sonderkommando se refieren a un hecho real (a un acontecimiento histórico) y esto es decisivo de cara a establecer cualquier otra consideración. Y es, precisamente desde el reconocimiento de unos hechos y desde la constatación de unos personajes trágicos, que las fotografías se aproximan a la verdad, esa verdad que a veces se esconde, como muy bien plantea Didi-Huberman, detrás del doble régimen de funcionamiento de la imagen.

"Si miramos las cuatro fotografías de Birkenau como imágenes-jirones y no como imágenes-velo, como la excepción y no como la regla, estamos en situación de percibir en ellas un horror descarnado" (…) "que no lleva las marcas hiperbólicas de lo “inimaginable”, de lo sublime o de lo inhumano, sino las de la humana banalidad" (…) "Son gestos de trabajo, y ahí radica el horror".

Efectivamente, son gestos de trabajo, pero no de un trabajo cualquiera sino de un trabajo siniestro como lo fue la destrucción de seres humanos de forma metódica, organizada y con ciertas reminiscencias productivas como sugieren las imágenes: mujeres que caminan hacia las cámaras de gas y cadáveres que después deben ser incinerados.

Lo que remite, desde las fotografías, a una planificación exterior: la de los nazis. Programación siniestra del trabajo del horror en la que el Sonderkommando se constituye, como se muestra en estas imágenes, en el comando especial de trabajadores del infierno; en definitiva, los esclavos de la clandestinidad de un crimen espantoso.

"Los gestos humanos fotografiados en agosto de 1944 por el Sonderkommando de su propio trabajo, de su inhumana tarea de muerte, esos gestos no forman, por supuesto, la imagen “integral” del exterminio" (…) "pero hay que contar todavía con ese doble régimen de las imágenes, ese flujo y reflujo de la verdad que hay en ellas".

Al hilo de estas consideraciones, Didi-Huberman considera que no hay que ver la realidad de la Shoah como un absoluto, como lo hace Wajcman; es decir, verlo en términos de todo o nada: o se sabe todo y entonces existieron las cámaras de gas o no se sabe todo y entonces no se puede decir que hayan existido cámaras de gas en Auschwitz.

Resulta evidente que seguir la lógica radical de un absoluto en la imagen conduce a la negación de los acontecimientos a los que se refiere y es por eso mejor entenderla con sus propias limitaciones, pero también con la posibilidad de transmitir altas dosis de verdad sobre la realidad; tal y como ocurre en estas fotografías del Sonderkommando.